江戸時代に楽しまれていた日本の切り紙、もんきり遊び。

切り紙と日本のかたちを、四季折々の日々の暮しの中でたのしむ小さなアイデアをご紹介している「暮らしでたのしむ」。

お正月から日常へと次第に空気も切り替わってゆく1月7日には、「春の七草」を入れた七草粥を食べ、一年の無病息災の願いを込める風習がありますね。

せり、なずな、ごぎょう、はこべら、ほとけのざ

すずな、すずしろ、春の七草。

日頃聞きなれない名前の草が並びますが、実は身近な野草や野菜が多い春の七草。

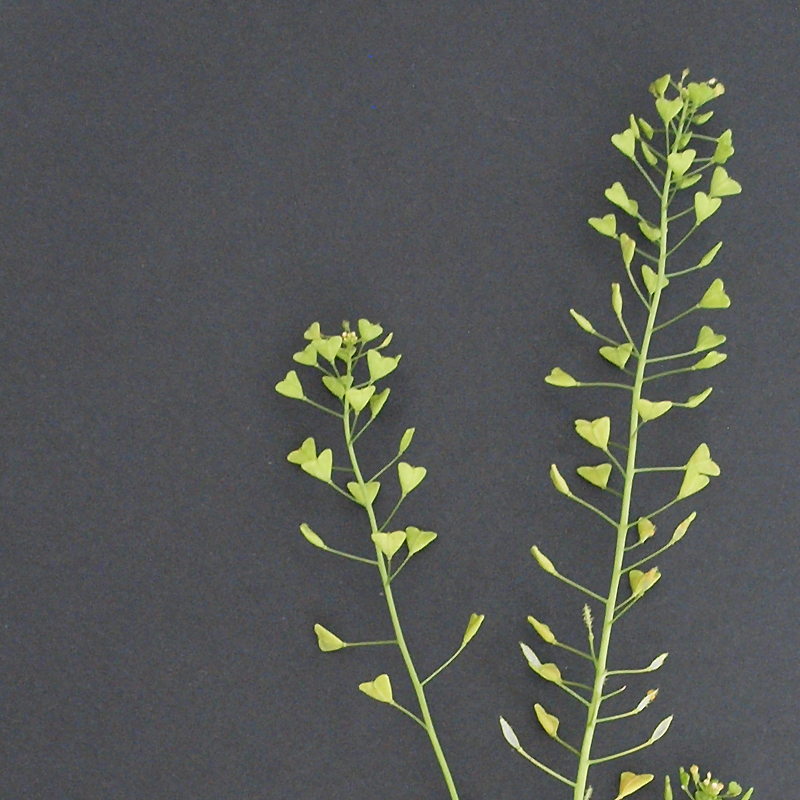

「なずな(薺)」は、私たちにも馴染みの深いあの「ペンペン草」

小さいころ空き地や道端で摘んで遊んだ方も多いのではないでしょうか。

その昔はこの「なずな」の若い葉を食用にしていたそうです。

七草粥の風習には、白い雪の中から元気に芽吹く七草の持つ薬効や邪気を払う力を体に取り入れ、はじまった新しい年を健やかに過ごしたいという願いが込められているんですね。

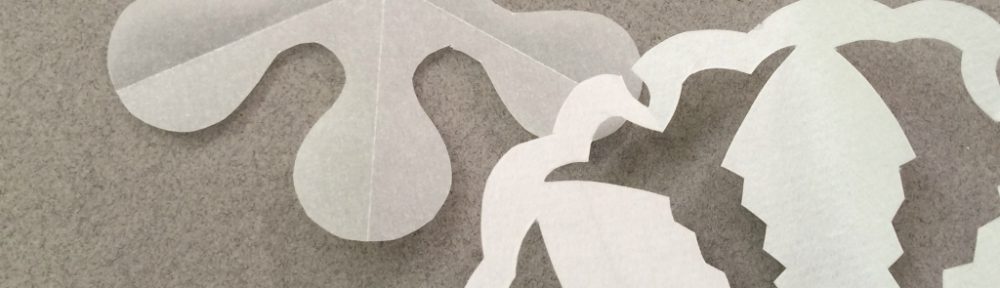

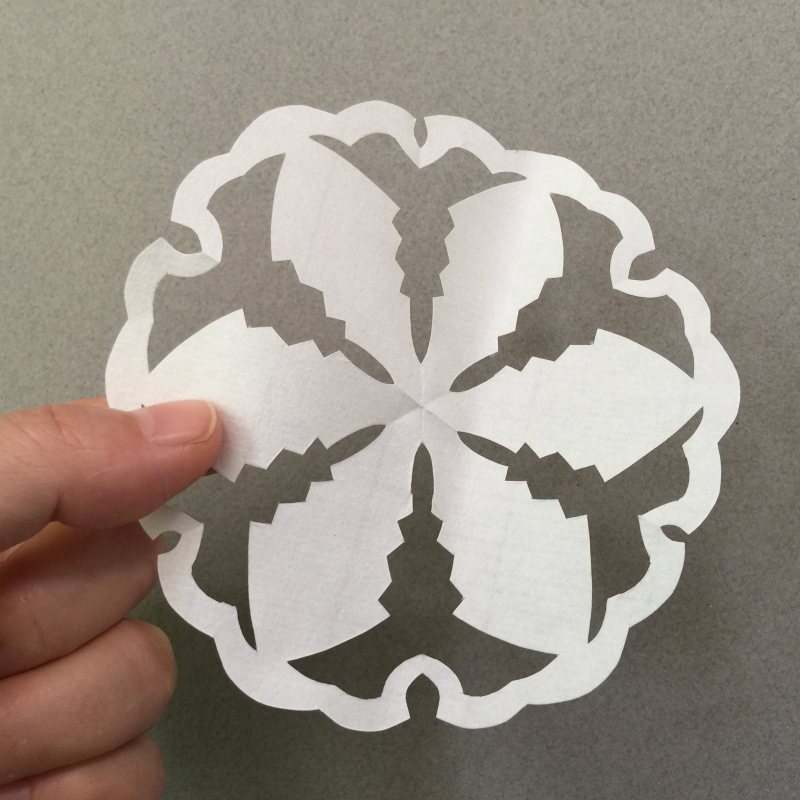

こんもりと雪をかぶったような「なずな」の葉を写し取った「雪輪に(六ツ)なずな」は、この季節にぴったりの「かたち」です。

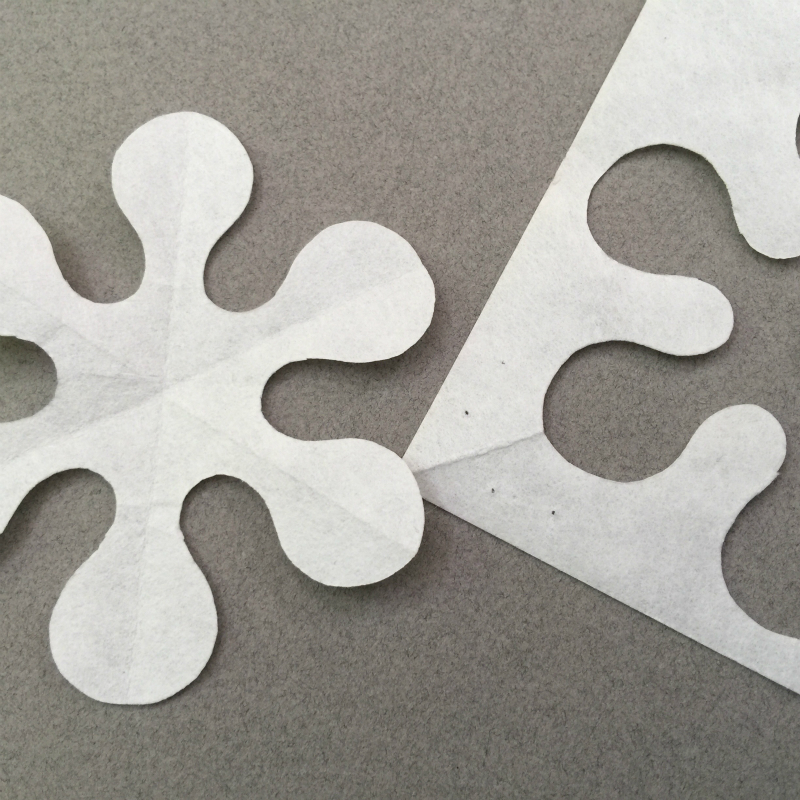

ギザギザとした特徴的な葉と繊細な細い雪輪のかたちの切り紙は、小さいお子さんには切るのが少し難しいかもしれませんが、そんな時は大人の方が少し手伝ったり、同じ三ツ折りでハサミだけでも切りやすい「初雪」のもんきりを一緒に作るのもおすすめです。

お子さんと一緒に毎年行う年中行事で切り紙を作っていくと、その年の切り紙を見るだけで年ごとにハサミの扱いも上手になっていくのが分かり嬉しくなりますね。

小社のもんきり遊びの本をお手元にお持ちの方がいらっしゃいましたら、今年の1月7日に七草粥を食卓に並べるとき「雪輪になずな」のもんきりも一緒に飾って、春の七草を覚えたり、野草のお話、小さいころの思い出話や風習などと共に賑やかにお楽しみいただけたらと思います

「雪輪に(六ツ)なずな」は、小社出版のもんきり遊びの本『紙あそび歳時記 お守りもんきり』、『紋切り型 雪之巻』に掲載されています。

*『紋切り型 雪之巻』の方が、葉脈もついたより繊細な型紙となっております

さぁ、あたらしい朝がやってきました。

どうぞ皆さまの一年が、無病息災、健康で穏やかな日々となりますように。

本年も、どうぞよろしくお願いいたします。