切り紙と日本のかたちを、四季折々の日々の暮しの中でたのしむアイデアをご紹介している「暮らしでたのしむ」。

今回は、実在の古伊万里の文様を切り紙で味わえる小社書籍『切り紙 そばちょこ』と、毎年今の季節だけ限定販売しております『【紋切り型】をもっと楽しむための素材キット1「うちわ」』を組み合わせて、「紋切り団扇」とはひと味もふた味も違う、小粋な大人の「そばちょこうちわ」を作ってみました。

小粋な大人の「そばちょこうちわ」作り

使ったもの

・はさみ、カッター、カッティングマット

・型紙を仮止めするマスキングテープ(クリップや、貼って剥がせるノリでも)

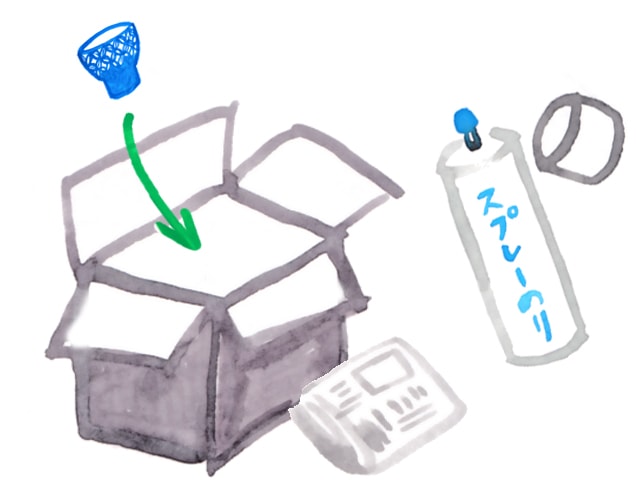

・スプレーのりと、新聞紙や段ボール箱

・『切り紙 そばちょこ』から、お好きな型紙を写したものと、青い和紙折り紙。

(そのほか手元にあった黒や赤などの別色の紙も使って、アレンジで遊んでいます)

・『夏季限定【紋切り型】素材キット「うちわ」』

さぁ、作ってみましょう

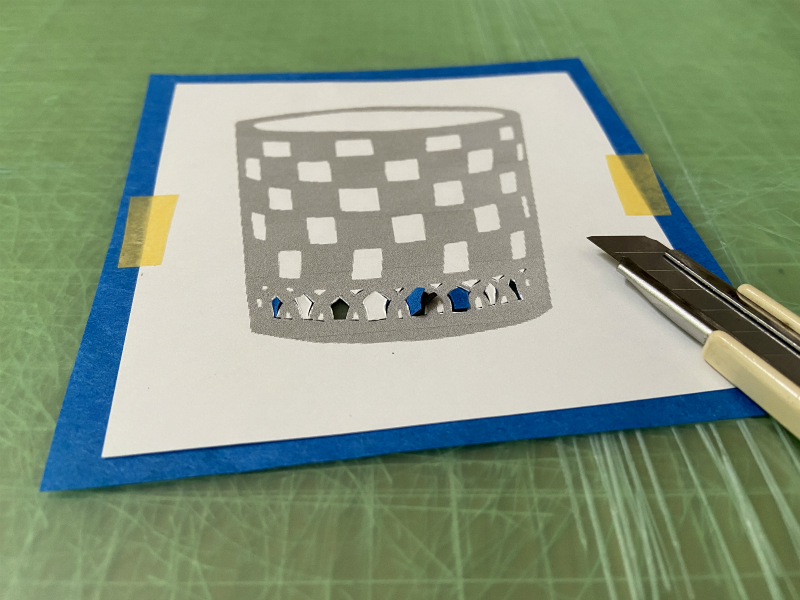

まずは『切り紙 そばちょこ』から写したそばちょこの切り紙の型を、青い和紙折り紙にマスキングテープで仮止めして、カッターとハサミで細かい模様から順にゆっくり切り出していきます。

全て実在の蕎麦猪口をもとに作られた型なので、

切り進めながら、この猪口はこれまでどんな人に、どんな風に使われてきた物なのか・・・陶磁器研究家 中島由美さんの解説を読みながら想像がさらに膨らみます。

繊細な文様にじっくり向き合うと、切り上げた時の感激もひとしお。

じっと細部を愛でたら、さぁここからが「そばちょこうちわ」作りの真骨頂!

白いうちわの上で、そばちょこの文様を自由に遊んでみましょう

なんとたのしい「そばちょこうちわ」の世界!

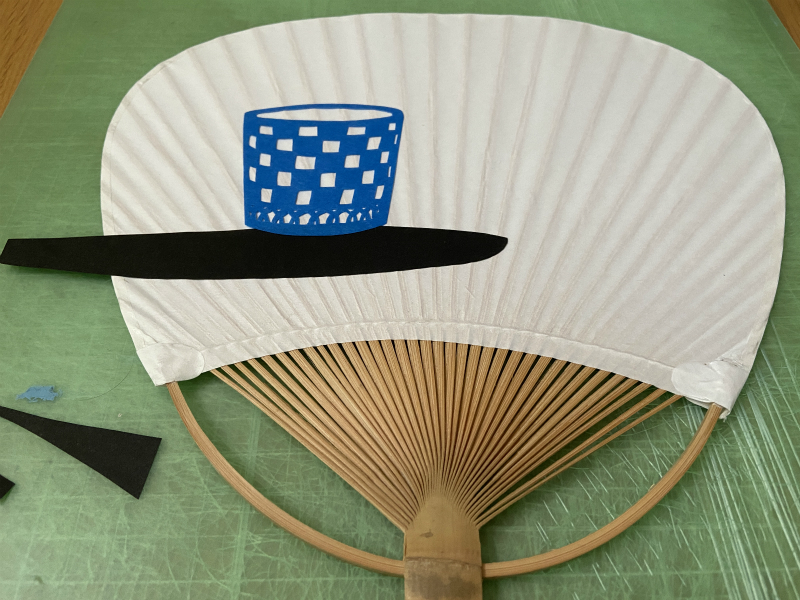

完成したそばちょこの切り紙を、団扇の上にのせて

まずは手元にあった黒い紙を細く切って、お箸のように置いてみました。

つるっと蕎麦がすすりたくなりますね。

対で並べれば、仲睦まじく 夫婦そばちょこうちわ。

お盆のように切った紙の上にのせたら、

「はい、ザルおまち!」と威勢の良い声が聴こえてきます。

それじゃさっそく、「いただきます」

薬味の葱も、ちょちょいと。

お盆に見立てた紙の角度をチョイと変えれば、まるでそばちょこの影が伸びているよう。

長居したからかな。

さては、中に入っていたのは日本酒か。

ガラっと趣を変えて、黒い紙で切ったそばちょこの下に、好きな色の紙を敷いてみたり・・・

そばちょこの切り紙を使うと、猪口のある日常の暮らしの場面や風景を切り口に、うちわの柄が次から次へと思いつくから不思議です。

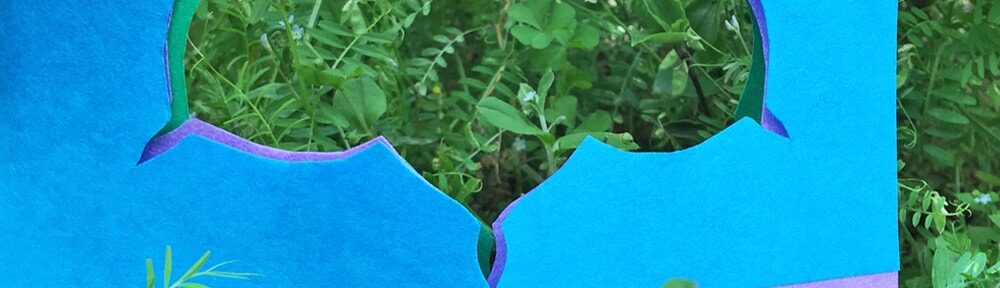

そばちょこを切り抜いたあとの「枠」を並べて。

あぁこれも大胆で良いなぁ。

うちわに切り紙を貼る

気に入った構図が決まったら、そばちょこ切り紙をうちわに貼ります。

繊細な切り紙はのりづけする時にふいに破れてしまうことがあるので、スプレーのりを使って貼りました。

ただこの「スプレーのり」、ほかの糊と違って使うのにコツが要ります。

思わぬところに糊が飛ぶと、部屋中べたべたと大惨事!

要らない段ボール箱などに古新聞紙を入れてスプレーが外に飛び散らないように気を付けながら、必ず屋外で使います。

スプレーのノズルを勢いよく長く押すと糊が出すぎてしまうので、最初はちょっとずつ短く軽く押して具合を確かめて。

のりづけするものを変えるたびに、下に敷いている新聞紙の面も変えます。

まずは要らない紙を使ってスプレーする練習を十分してから、本番の切り紙に糊付けしましょう。

もしもスプレーのりがお手元にない時は、せっかく作った切り紙をやぶらないように気を付けながら、細かいところは「ヘラ」や「つまようじ」などの道具も使って、ちょっとずつチョンチョンと糊を軽く置くようにつけると失敗が少ないように思います。

(特にスティック糊はそのまま使うと切り紙を破りやすいので、ご用心ご用心)

新しくお気に入りの団扇をおろすと、いつもの暮らしがちょっとうれしくなりますね。

粋な文様を自由自在に楽しみながら

この夏も、せめて心は健やかに広い世界へ解き放っていきたいですね。

思い通りに過ごせない時は、

小さなものでもいい、何か新しいものを作ってみよう。

2021新発売!ひとまわり小ぶりの「ちびうちわ2本セット(ものプランテ素材)」