*20190918 昭和のくらし博物館の小林さんご提供の写真など追加更新しました

2019年9月15日(日)に大田区 昭和のくらし博物館で行った、虫干しワークショップ1 紙と古文書の専門家と開ける「反古紙(ほごし)の箱」の報告です。

埃を払い一つ一つヘラを動かして剥がしていく。

手を動かしながら、いろんな発見!

まさに古の人々の暮らしの息遣いが感じられる一瞬でした。

まるで、ご先祖様たちがこの場にいるみたい。

やはり、実物の力はすごい!

幾つか紹介します。

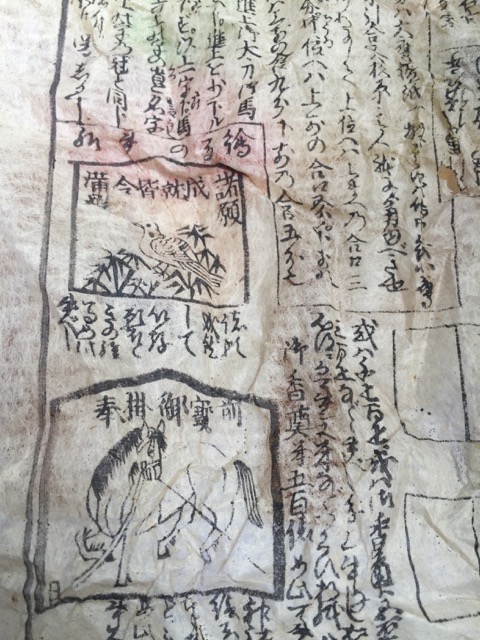

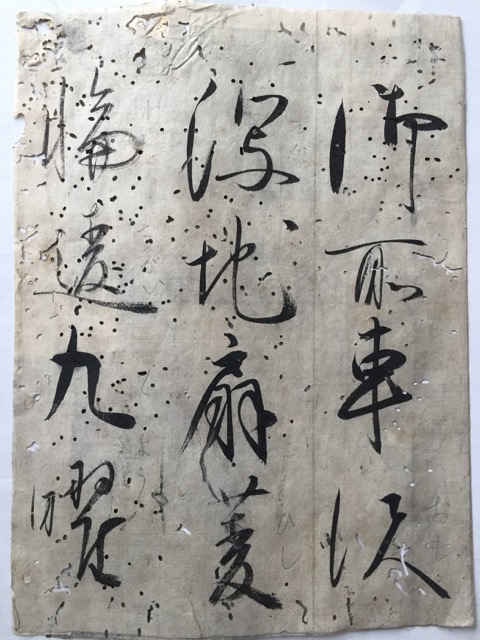

襖の下張りにこんな紙(上の画像)が出てきた。

多分、説用集(暦や行事、生活のための知識満載の書物)。

絵入りだと読んでみたくなる!

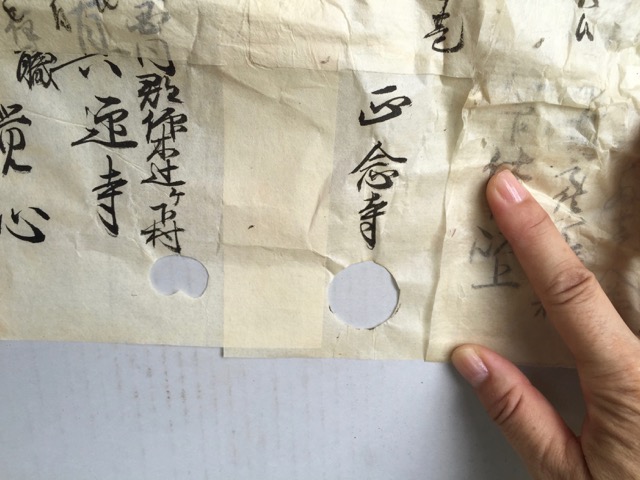

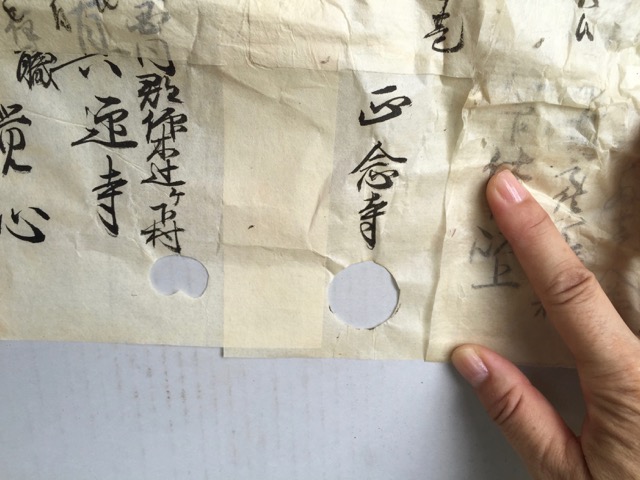

文書の一部に穴が?!これは何?

文書を破棄するときにハンコの部分を切り取って、きちんと無効にしたものだそう。

それにしても、几帳面に切り取ってありますね〜。

「御所車 沢瀉 地扇 菱 輪違九曜」と読める。

文様や布地の名前が延々と書かれた文書。

おおお!寺子屋などで使われた「商売往来」だ〜!

たぶんこれで、呉服や太物を扱う店の丁稚や子どもたちが商売に必要な言葉や字を学んだもの。

「往来」とは手紙のことで、かつての教育はそれぞれ生きていくのに必要なものだった。

墨書きの横にエンピツで読み方が書いてあるものもある。

これは、明治以降にもこのような学びがあったということ?

おやつは春巻きやワンタンの皮を焼いて作った「古文書焼き?」を作っていきました。

美味しかったです!

しもなかなぼ