もんきりラボ(仮称)の開かれた時間として、「まずはやってみる、手で考える。足で調べ身体で感じる。うろうろ試行錯誤と型破り。」をモットーに、集まったヒトがその場でいろんなことを実験してみる開かれた自由研究の場、オープンラボ。

エクスプランテ「本と工房の家」で、「昭和のくらし博物館」ご協力のもと開きました第1回オープンラボ「紙縒りkoyori研究会」のレポートを、前編と後編にわけてご報告いたします。

まずは、前編から。

2017年5月16日(火)、エクスプランテのスペース「本と工房の家」に看板を出し、はじめてのオープンラボがはじまりました。

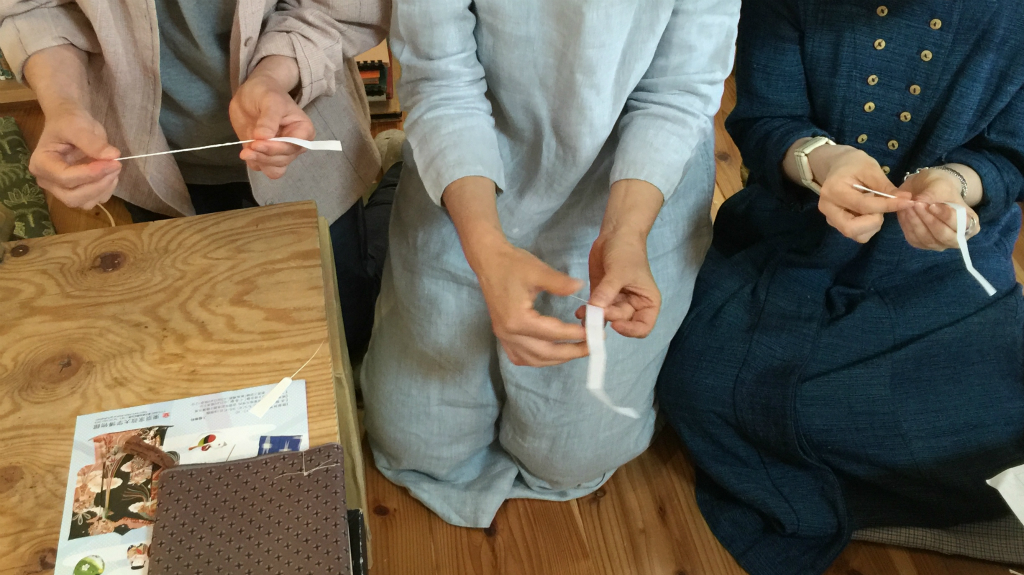

まずはみんなで紙縒りのお話をしながら、昔の短冊や飾り物などに実際に使われていた紙縒りを手にしてみます。「紙縒りということで、こんなもの持ってきました」

昭和のくらし博物館の小林さんが、持っていらした着物の生地の反物を出して皆さんにご紹介下さいました。

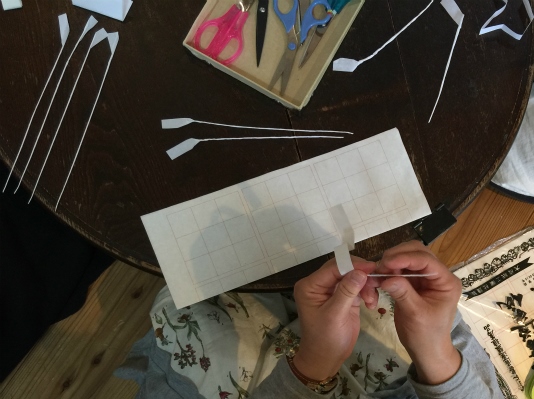

反物に、こうして紙縒りを使って目印をつけていたんですね。 「この白いものは、今も使われている現行のもので、取り寄せて買ってみたものです。」

かなり厚手のしっかりした紙でできていて、触ってみた方たちから「厚い紙ですね」「今も売っているんですか?」と声があがります。

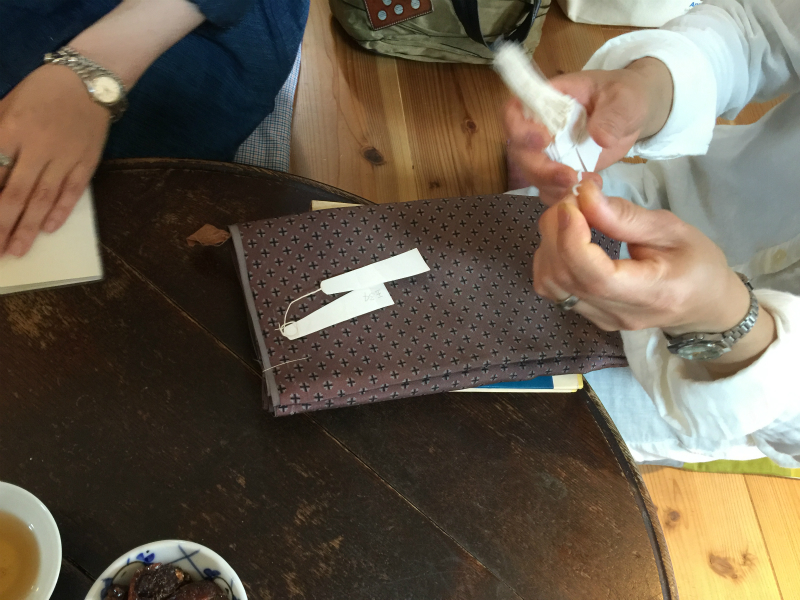

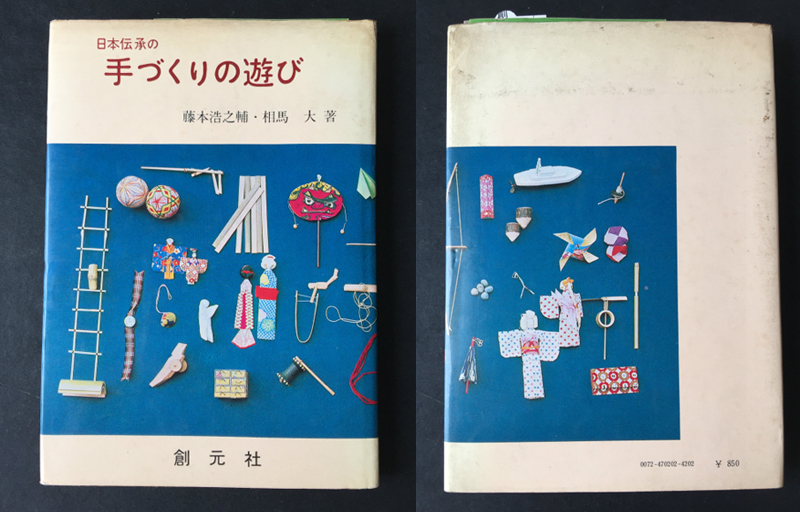

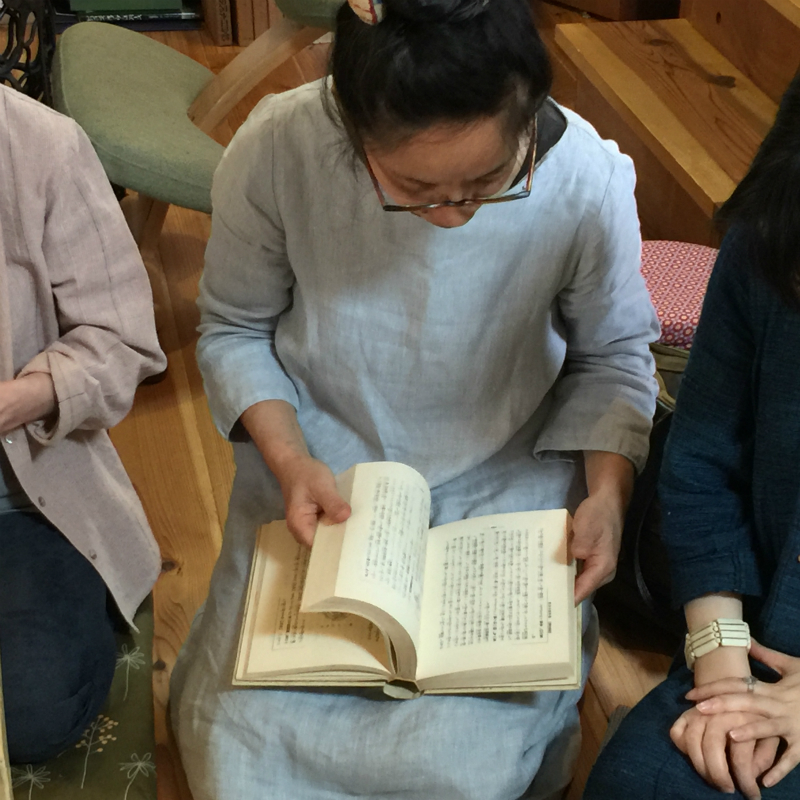

紙縒りは、何かに留めつける部分と、文字を書く部分が一緒になっているのがとても機能的ですね。「そしてこちらは、偶然古本屋さんで目について買った本です。

中を読むと、紙縒りのことが書いてありました。」

「すごい!(知りたいことがあると)本に呼ばれるみたいに、出会うことってありますよね。」

「昔の遊びで、2人で向かい合って下唇の下に紙縒りをはさんで・・・こう渡し合うような遊びがあったみたいで(笑)そんなものも載っています」

「それ、みんなでやってみてもおもしろいかも(笑)」

「みんなで昔のこどもの遊びをやってみるっていうのも、いいね」

今回のオープンラボに参加して下さった皆さんも、お家にあったいろんな紙を持ち寄っています。さっそく紙縒りを作ってみましょうか。

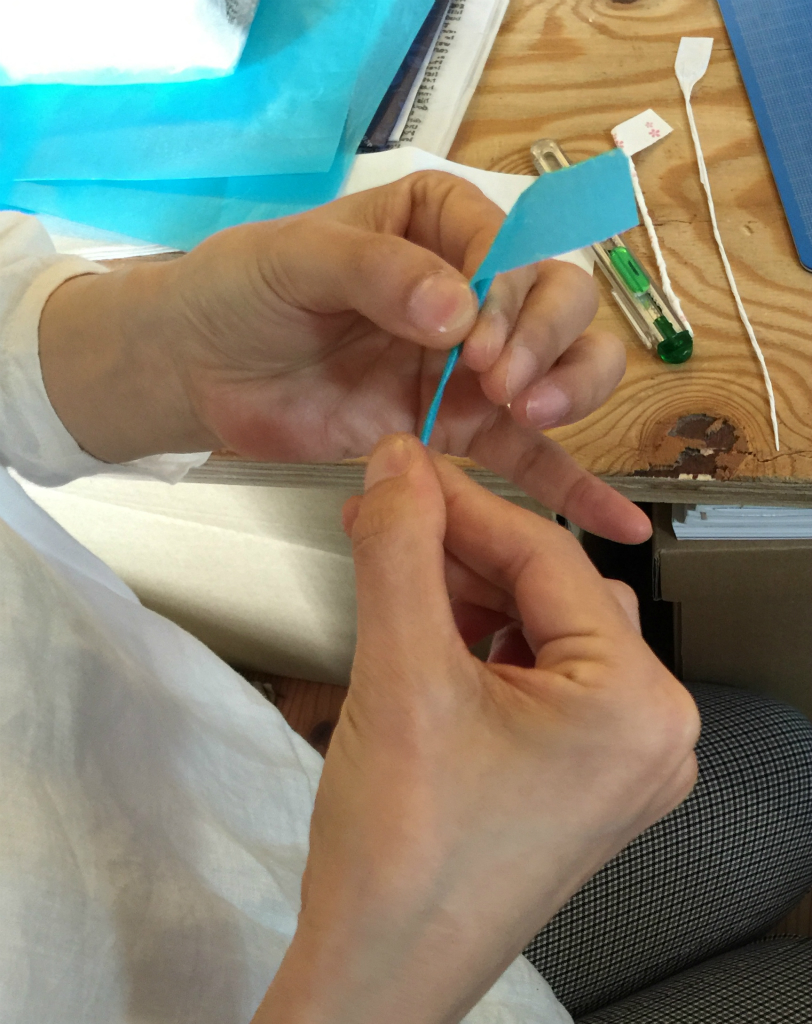

まずは、作る過程をじっくり見てみましょう。(動画:1分03秒)

「『手仕事を伝える』ってすごくむずかしくって。

こういうね、直に教えることは出来るんだけど。

後世に伝えるのには、人間を介さないとなかなか伝わらないという、ね。」

ちょっとした力の加減や、連動する両手の動きなど、人と人が同じ空間を共有しながら何度も手元を見て対話してはじめて、少しずつわかってくることがあります。

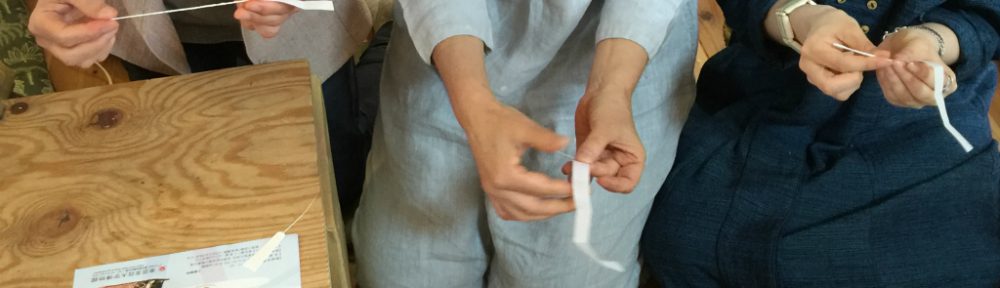

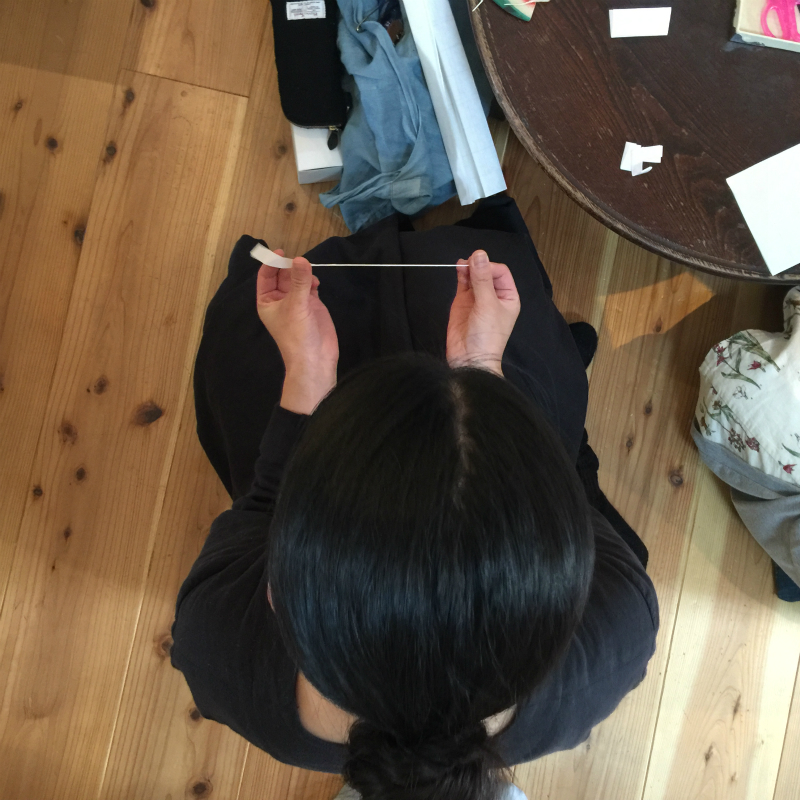

参加者の皆さんも、手を動かし始めました。

はじめての方、昔やったけれど今も出来るかどうか?という方など、いろんな方がテーブルを囲んで手先に意識を集中。自分の右手の指と左手の指、それぞれ同時に別の動きをさせる。

いつもと違う動きに、アタマと手と気持ちが協力して頑張っているのを感じます。同じ向きで、いっせーのせ、で並んで作ってコツをつかみます。

みんなで話をしながら、それぞれが自分のペースで紙縒り作りを楽しみます。

「左手の指をこう動かしながら、右手も、それを助けるようにクルックルッと・・・」

上手な人いわく

「自分ひとりでやっているとどうして自分が作れてるのかわからないというか、言葉にできないんだけれど、みんなに作りながら説明しようとすると、それが逆に少しずつわかってくるから不思議」

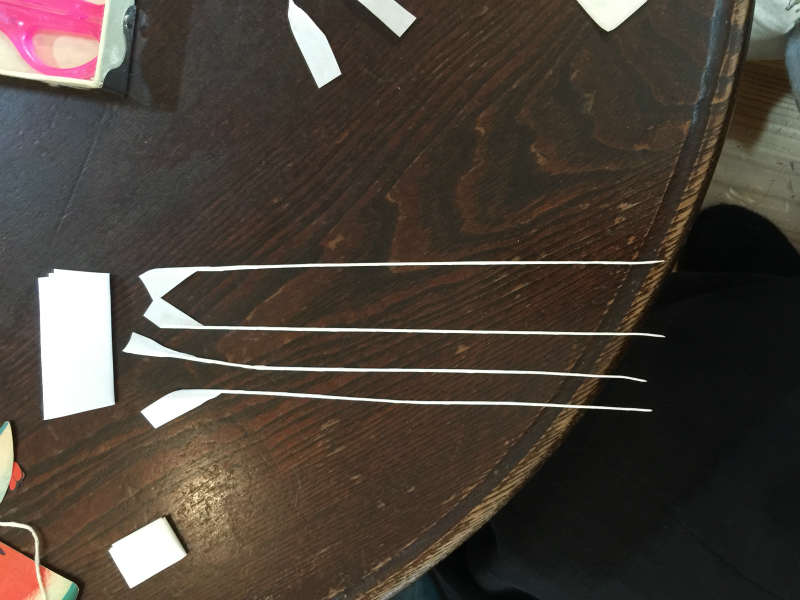

机の上に、1本また1本と紙縒りが並んでいきます。

これは最初のところが思ったように出来なかった。

次はここの力加減を変えてみよう・・・。

みんなの工夫の数だけ、机の上に紙縒りが増えていきます。

手が慣れてくると、おしゃべりもはかどります。

「そういえば、この本はね・・・」

みんなの話題にちなんだいろんな本がすぐに出てくるのも、たくさんの本に囲まれた「本と工房の家」ならでは。 気が付けば、みなさん同じポーズで自由研究中。「そういえば、こんな紙もありますよ」

昔ちぎり絵に使われていたというカラフルな紙も登場しました。 材料を変えるとどうなるのか?

やってみたい、作ってみようと思いついたことは、その場で試します。

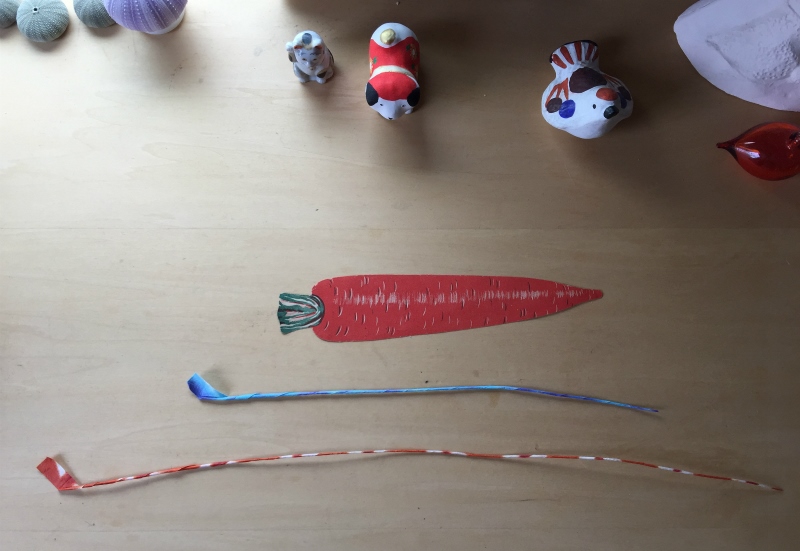

とても長い紙縒りも出来ました。規則正しい色模様がきれいですね。

この、華やかな紙縒りは?

「使わないペーパーナプキンを持ってきたので」

紙縒りの耳がレースのようになってかわいいですね。

「どうぞ使って下さい」とおすそ分けいただいたので、さっそく作ってみました。薄くて柔らかいペーパーナプキンは、紙縒りが苦手でも楽に作って遊ぶことができました。

はじめての人や、指先に力のない子どもでも楽しく作りやすそうな紙です。

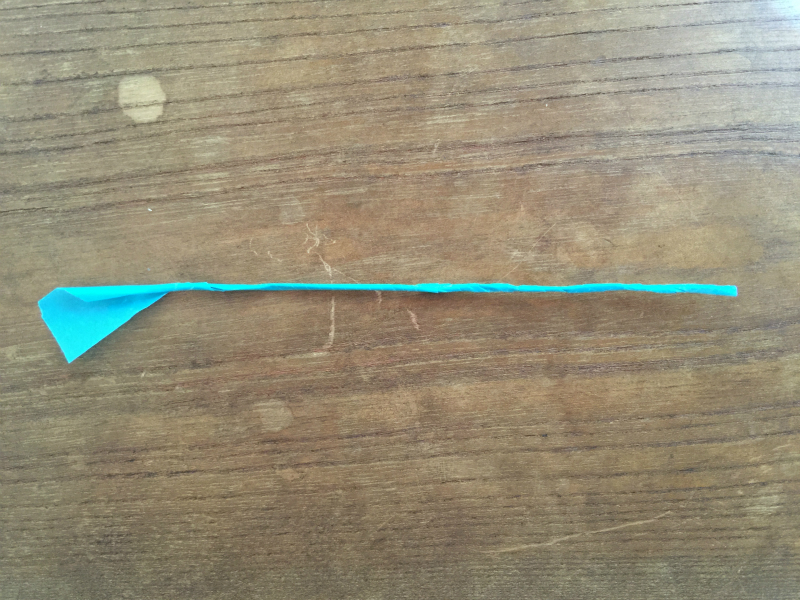

パリパリパリ、と規則正しい小さな音をたてて紙縒りを作っていたこの方は、「蠟引きでしょうか」と青いきれいな紙で紙縒り作りにチャレンジ。 すこし難しそうでしたが、立派な紙縒りになりました。

蠟引きのペーパーでも出来るんですね。

縒り(より)を作るって、おもしろい。「そうそう、これ見て。これは何でしょう?」

みなさん手を止めて、考えます。

「それは、繊維?」

「何かの食べ物?」

「正解はね・・・蕗の皮」

「フキ!?」

「そう、蕗の皮を乾燥させてみたんです」

蕗の皮に顔をうずめた方が「ほんとだ、まだちょっと香りがする」とうれしそうに声をあげました・・・

脇道へそれながら、オープンラボは後編へつづく