「まずはやってみる、手で考える。足で調べ身体で感じる。うろうろ試行錯誤と型破り。」

をモットーに、集まったヒトがその場でいろんなことを実験してみる開かれた自由研究の場、オープンラボ。

エクスプランテ「本と工房の家」で、「昭和のくらし博物館」ご協力のもと開きました第1回オープンラボ「紙縒りkoyori研究会」のレポート後編です。

(オープンラボ 「紙縒り koyori 研究会」レポート 前編)

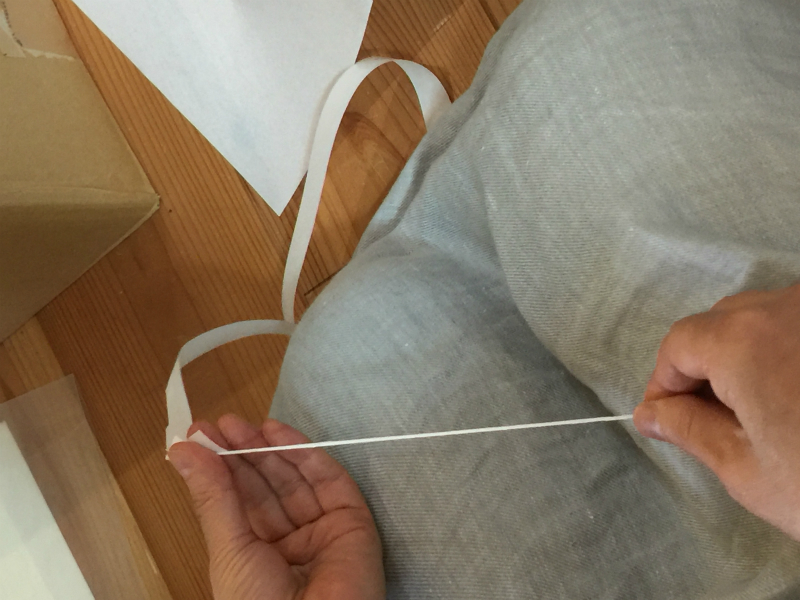

蕗の香りを楽しんだあと、こちらでは「もっと長い紙縒りをつくりたい」と紙を交互に切って長くしたものを使いはじめました。

「この、紙の折り目の部分がちょっと難儀だなぁ。あっ、切れた」

長い紙縒り作りは難しそうです。

「長いものといえば・・・水引、あれはどうやって作っているんだろう」

「水引細工とかありますよね」

「水引なら、確かその箱に入っていたはず・・・」

探してみたら、出てきました出てきました。

「水引は、紙縒りに何か塗って作っているのかな」

「こうして見ると、どうやら縒った後から色をつけているみたい」

「でもこんなに長いもの、どうやって作っているんだろう。」

「途中で紙を継いでいるのかな?でもどうやって?」

いろんな疑問がわいてきます。

「ちょっと切って、ほどいてみよう」

思いついたらなんでも、その場でやってみるのがおもしろい。

そうこうしていると、こんな道具も出てきました。

その使い方は、ぜひ動画でご覧ください。(動画2分42秒)

これは天気の良い日に外でやったら気持ちよさそう!

細い繊維を縒って、それを繰り返して太い紐を作っていく。

今は機械で作られる紐も、手で作ってみると面白い発見がたくさんありそうです。

「紙縒りっていうと、煙管を思い出します。昔は煙管の掃除に使っていましたよね。

長い紙縒りで掃除をするのに、紙を継いで紙縒りを作っていたような記憶があります」

「やっぱり継いでいたのかな、どうやったんでしょう」

「そういえば、編み物の時に、手に水をつけて2本の毛糸をこするようにフェルト化させてつなげている手編みの先生をテレビでみましたよ」

「紙は水をつけたら破れちゃうよ」

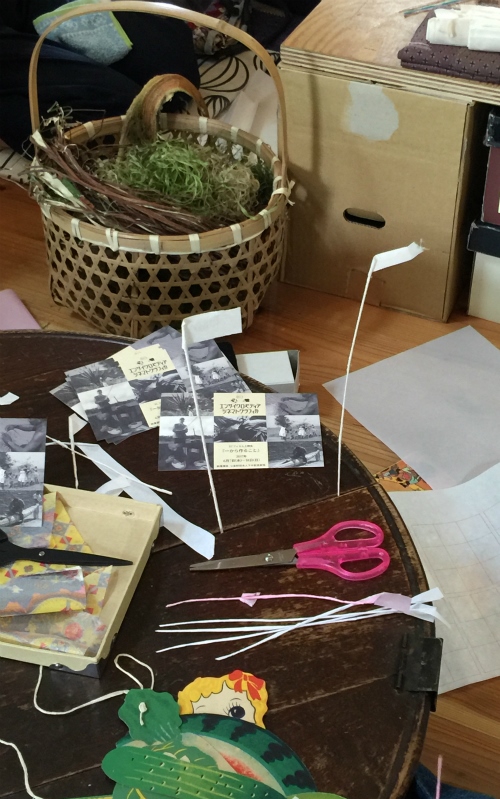

丸いちゃぶ台を囲んで、自分たちのお祖父さんやひいお祖母さん、昔の時代の人たちの暮らしの記憶をたどりながら、手を動かします。

ピンと背筋も美しくまっすぐな紙縒りができると、手で下の方を持って「ほらみて、紙縒りが立つ!」と皆さんうれしそうです。

こちらでは、なんとちゃぶ台の隙間に刺して飾る人まで現れましたよ。

ちょうど紙縒りを刺す台に良さそうなものがあったので、ちゃぶ台の中央に置いてみたら、

「あー、それ実は畳屋さんにもらった畳のヘリをくるくる丸めたものなんだ」とのこと。

「畳といえば・・・」

「今日のこのバッグは、畳のフチで作ったものだそうです」と見せて下さる方が。

畳のフチでバッグができるなんて知りませんでした!するとこちらからは「私の使っているお財布も、畳のフチを縫ったものです」と、かわいらしい猫のお財布を出して見せてくださいました。

「えー(驚)こんなフチの模様の畳の部屋すてきだなぁ」

「いろんなところから、畳繋がりのものが飛び出してくるね(笑)」「フチじゃなくて、ハシだけど。」と言いながら、出してきたこれは何でしょう?

「これは紋切りをした紙の切れはしを並べたもの。

こういう、目的の外にできるかたちって、おもしろいよね」

「おもしろい、かわいい」

こちらでは、新聞紙で紙縒り作りに挑戦中。 新聞紙は、やわらかい薄い半紙に比べると少し紙縒りを作るのが難しいけれど、紙の使う部分によって文字や印刷された色が変わるのがおもしろい。これは、古道具屋さんで見つけられた(?)紙縒りだそうです。

原稿用紙のような青い枠線が残っています。

どんな紙も、捨てる前に姿を変えて大切に使い切われていたんですね。「紙縒り」を1つの道しるべに、集まったいろんな人の記憶や知識がテーブルにのぼる、ここちよい手仕事の時間です。

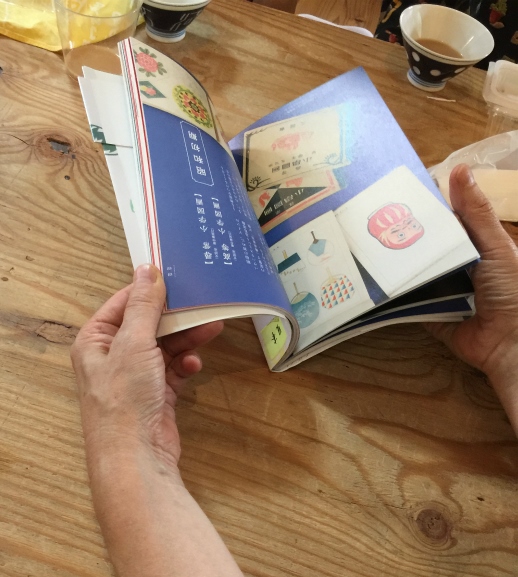

昔の七夕の話題になると、資料がいろいろ出てきました。

「短冊も、紙に上手に切れ目を入れて、そこを紙縒りにしていたみたいなんですよ」

「七夕飾り、すてきですねぇ」

「大人っぽい七夕飾り、作ってみたい」

「みんなで七夕飾りを作るのもおもしろそうだね」

「そういえばこれ、以前もんきりの展示で七夕飾りに使ったものなんだけど・・・」

「これは、雲ですか?」

「そう、雲の紋です、これは雷」

大きく広げて、みなさんと見てみます。「これは、たてもの文様帖のワークショップでも使っているカードです。

ライティングするときれいなんですよ」

いろんなものが出てくる・・・ 立版古(たてばんこ)の話題が出ると「そういえばこんなのもどこかにあったはず・・・」

出てくる出てくる、いろんなものが出てくる、本と工房の家。

途中、外に出ていた「紙縒り研究会」の看板を見た通りがかりの方も部屋を覗きに来たりと、飛び入りも歓迎のなんとも賑やかに開かれたオープンラボとなりました。

さてさてさて

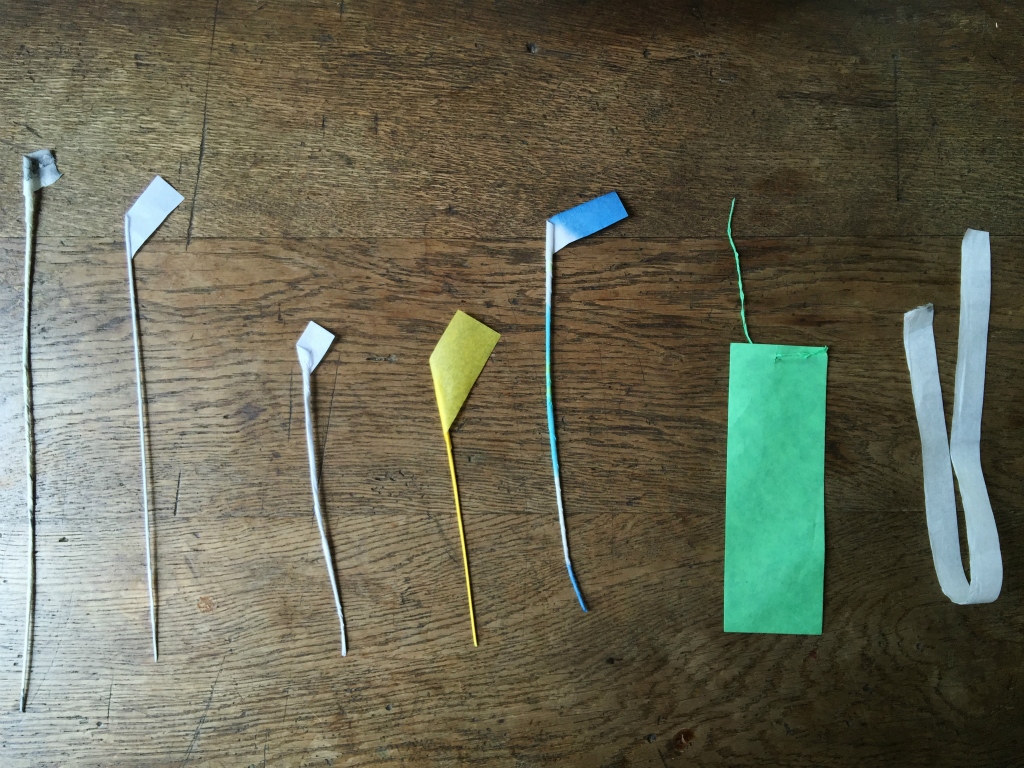

本日の紙縒りたちを、並べてみました。

このほかにも、いろんな紙縒りが生み出されていました。

「わー、もうこんな時間!」

こうして、今日のお昼の自由研究、オープンラボ「紙縒りkoyori研究会」はそろそろお開きです。

おいしい果物や、昔ながらのパンなどもいただいて、お時間に余裕がある方だけ、お昼もご一緒できました。 第1回オープンラボは、これにて終了。

ここまでこの長いレポートにお付き合いいただきました皆さまも、ありがとうございます。

あらためまして、ご参加のみなさま

そしてご協力いただきました「昭和のくらし博物館」の皆さま、

ご一緒に寄り道しながらのオープンラボを、ありがとうございました。

オープンラボで生まれたみなさんのヒラメキや、あたらしい思いつきは、

それぞれのお家でも自由研究を続けていっていただけるときっと楽しいと思います。

(長い紙縒り作りにチャンレジしていた人は、皆さんが帰ったあと、かなり長いものを作っていましたことも、ここにご報告させていただきます。)

ではまた、オープンラボでお会いしましょう

エクスプランテ

オープンラボ 「紙縒り koyori 研究会」レポート 前編を見る

オープンラボ 「紙縒り koyori 研究会」レポート 後編(当ページ)