旧暦の時間軸で日本の年中行事を見つめなおす体験型ワークショップ、「旧暦カフェ」。

2019年11月3日(日)に東京・南青山 の折形デザイン研究所でひらいた第15回旧暦カフェ・ワークショップ「亥の子・十日夜」の様子が届きました。

「亥の子」は亥の月(旧暦10月)の最初の亥の日に、そして「十日夜」は旧暦10月10日に行われる行事。

くしくも今年は十二支の亥(いのしし)年。いったいどんなワークショップになったのか、どうぞご覧ください。

レポートご協力:

山口美登利さん(ワークショップ当日の写真と動画)

佐藤千佳子さん(行事の菓子と、その考察レポート)

* * * * *

ワークショップ準備中の発見

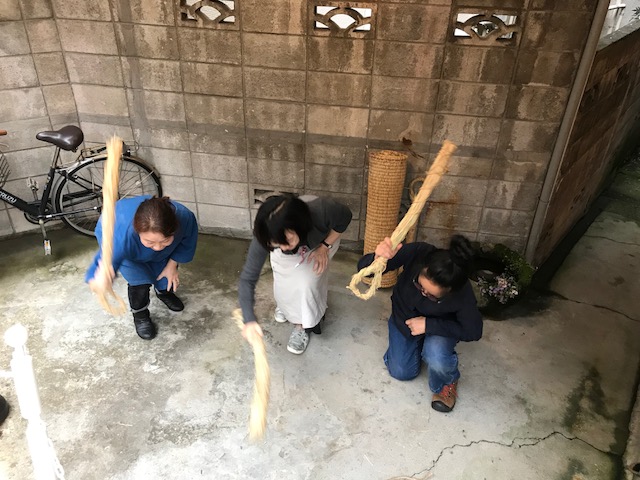

藁鉄砲の試作です。

藁の芯にミョウガや里芋の枝を入れるといい音がするらしい。

身近でそれに代わるものは、、ということでくさっぱら公園で枯れた草の茎を採取。

ヨウシュヤマゴボウとイノコヅチを。

なんと!イノコヅチは「亥の子槌」ではないか!この合致にびっくり。

藁鉄砲は「亥の子槌」とも呼ばれます。

ワークショップ当日の様子

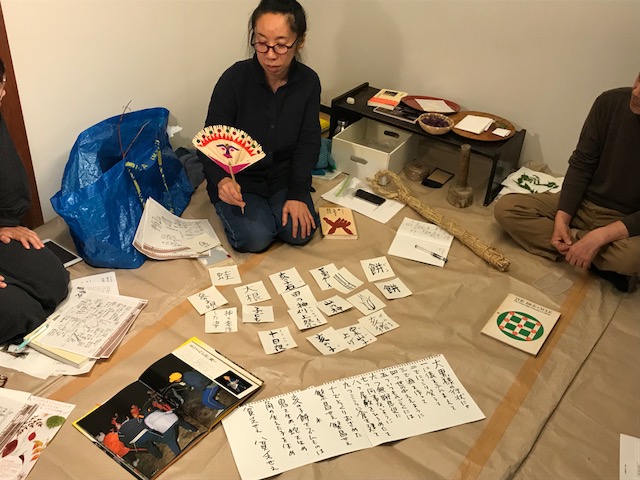

「知る、やってみる、問い続ける」がモットーの旧暦カフェ。

まずは調べたことをみんなと共有。

それぞれの知っていること、郷里の記憶などを出し合って、喧々諤々。

手に持っているのはお土産でもらったバリ島の「稲の女神」

山口美登利さんが鴨川の田んぼから頂いてきた今年の藁。

なんと今回の台風被害の前に収穫していたものという。

なんという幸運の藁。

(本当にありがとうございました!大切に使わせてもらいます。被害のお見舞い申し上げます。)

藁の匂いがいっぱい!取っ手の部分は縄をなう要領で。

「亥の子」が終わってから、木の枝に掛けておくと良く実がなるそう。

藁鉄砲打ち

思いっきり「バシンバシン」といい音が。なんだかそれだけでもスッキリ。

なんと、保育士をされている篠崎純子さんが「亥の子唄」を歌ってくれることに!

唄の力を実感しました。

(ぜひ動画の音声をONにしてご覧ください)

亥の子石をつく

行事の菓子

今回も、佐藤千佳子さんの「亥の子餅」と「能勢餅」です。

文献にあたりながら、本来どんなものだったのだろうとディスカッションしながら、作っていただきました。

2019.11.3 旧暦カフェ【亥の子餅 十日夜】

中国から日本へ、また平安から明治へと背景が変わるにつれて次第に政治的な色を帯びていった亥の子の行事は、その意図するところによって菓子の姿をも様々に変化させていきました。

今回はその中から、古代中国での原型に近いと想像できた小石状のものと、室町初期から東京遷都まで続いたとされる宮中への献上菓子「能勢餅」様の二種類をお作り致しました。

小石状の物は蒸して搗いたうるち米の粉(上新粉)をベースに、栗・干し柿・黒ゴマ・小豆・ささげ・大豆(きなこ)の 6 種(本来は糖と表現された飴を加えた 7 種)を混ぜ込んだもの。

実際に作ってみると、色とりどりの美しい素材がこれでもかと握り固められた塊は実に贅沢な菓子であり、亥の子の行事もその始まりは、おそらく極々シンプルに大地の恵みへの感謝や畏敬の念を形にしたものではなかったかと想像できる豊かな味わいでありました。

もう一点の能勢餅は同じく蒸したうるち米の粉にたっぷりの煮小豆を混ぜて搗き、その薄紅色からなんと猪肉へ見立てた意匠の菓子。大きく一枚にまとめた餅に栗片を6つ乗せる、茹でた小豆の鍋底から取った餡を上からかける(乾燥防止?)、笹の葉を被せるといった点も再現してみました。こちらは見るからに献上の様をしており、同じものを 100~150 個用意されていたことを思うと、およそ収穫祭を意図したものではなかったことが読み取れます。

どちらも(能勢餅に後掛けした餡を除き)一切の砂糖を使わずに作りましたが、皆様、栗や柿のみの甘さを本来と感じておられたご様子。現代の味に疲れがちな舌をほんの一時休めてもらうことができましたら、それにも一抹の価値を感じます。今回も機会を頂き、ありがとうございました。

補足となりますが、栄養士としての見地からは、さまざまな種類の糖が練り込まれたこれらの菓子は時間差でエネルギーとなり、長い時間の労働を支えるに相応しい食べ物であることに目が向きました。ここぞと言う時に、大変効率の良いエネルギー源となってくれたはずです。また、日本人にとってふさわしい「米」というのが白米ではなく雑穀であるということの裏付けを得たような思いもあり、皆様にもそれをお伝えいたしました。亥の月は冬支度の時、という体感とともに、日常にお役立て頂けましたら幸いです。

佐藤

共に食べる。共に語り合う。それが行事には欠かせないということが、回を重ねるごとに、わかってきました。

亥の子唄を歌って下さった篠崎純子さんより

「実験民俗学」という言葉に、膝を打つ思いでした。

人々が共同で作業し、飲んで、食べて、うたって、踊って…色んな感覚を使って、その地に合う体と心と頭の人間になっていったことを追体験する、ステキな深め方ですよね。

持ち帰った「藁鉄砲」はあの時の興奮と歌声の余韻をまとって、

本当に何がしかの霊力を帯びているような気がします。

旧暦カフェは毎回想像を超えた何かが起こる、

そんな渦巻きめいたものが出現する場になってきました。

下中菜穂